Em 1963, no livro Découverte de la sculpture moderne, o historiador de arte Jean Selz procurou estabelecer uma comparação entre a escultura moderna das primeiras décadas do século 20 e a produção escultórica desenvolvida desde a década de 1950, notando que, num curto intervalo de tempo, para muitos, a escultura deixara de ser compreensível. Conforme apontava, a unidade de estilo e de técnica que anteriormente caracterizava a estatuária dera lugar a uma diversidade que podia ser interpretada como ‘desviante’.

Ao reconhecer a dificuldade de familiarização com essa multiplicidade e identificar a disparidade de técnicas que tinham passado a ser utilizadas, Selz notava que era a própria noção de escultura que estava a ser posta em causa, já que parecia tornar-se impossível descobrir em que sentido essa evoluía e por que meios atingira o seu então atual estado de realização – acabando por considerar legítimo colocar em questão se a palavra esculpir não mudara de significado.

De fato, num processo que não era alheio a uma tendência abstratizante, a escultura do segundo pós-guerra assinalava uma extraordinária abertura, revelando que as tradicionais técnicas de esculpir e de moldar tinham sido preteridas em favor de novos modos de operar. Tornava-se claro que a escultura se afastava de um modelo narrativo, figurativo e celebrativo, e procurava reconfigurar o seu próprio campo.

Por oposição à exploração de propriedades como massa ou volume, a produção escultórica definia-se tendencialmente como uma ‘estrutura’ e começava a relacionar-se diretamente com seu espaço envolvente – que deixava assim de ser entendido como um elemento passivo ou neutro, e passava a constituir-se como parte integrante da obra, sendo abordado como um ‘espaço real’. Nas propostas que então se evidenciavam era já possível verificar que a convencional relação de independência entre a obra e o espaço da sua apresentação dava lugar a uma clara articulação entre ambos.

Na verdade, a problematização do ‘espaço real’ era já identificável em algumas das propostas das primeiras vanguardas, uma vez que, no início do século 20, e por meio de diferentes estratégias, muitos artistas tinham procurado rebater a clássica noção de espaço ‘ideal’, configurando um território heterogêneo que, aparentemente, poderia ser definido como uma convergência entre arte e vida.

Enquanto parte desse programa, o espaço tornara-se um elemento central de investigação e a sua relação com a obra de arte fora amplamente testada. Tal como exemplificam as contribuições de artistas como Umberto Boccioni, Pablo Picasso, Kurt Schwitters, El Lissitzky, Marcel Duchamp ou Constatin Brancusi, o espaço adquirira uma enorme elasticidade, tendo sido explorado enquanto matéria plástica, construído, refletido e implicado na obra de arte, ou associado a uma dimensão temporal.

Desse modo, enquanto categoria privilegiada para a exploração da tridimensionalidade, a escultura convertera-se num campo em contínuo alargamento durante as primeiras décadas do século 20 e, embora o chamado ‘regresso à ordem’ e a Segunda Guerra Mundial tenham representado um período de suspensão, essa dinâmica teve continuidade a partir da década de 1950, no contexto das segundas vanguardas. Foi desde então que a escultura retomou o que podemos perspectivar como um ‘processo de espacialização’.

Tomando como referência o contexto norte-americano, esse processo pode ser distinguido desde logo na escultura de David Smith e na new sculpture, mas, já a partir de meados da década de 1960, podemos também distingui-lo nas propostas do minimalismo e, pouco depois, nas suas extensões ditas pós-minimalistas. Deslocando contudo esse foco, a mesma problematização do espaço é reconhecível na escultura britânica desse período, assim como em muitas das propostas do neoconcretismo brasileiro.

Diálogo com a arquitetura

A forma como a escultura passou a abordar o espaço aproximou-a, como que naturalmente, da arquitetura, uma vez que, para explorar uma dimensão física, real e fenomenológica, muitos artistas optaram por utilizar um léxico tectônico, encarando a escultura como uma ‘construção’.

Não seria, de resto, por acaso que a historiadora de arte norte-americana Rosalind Krauss, no seu influente texto ‘A escultura no campo ampliado’, de 1979, viria a escolher justamente a arquitetura como um dos vetores que lhe permitiam tentar compreender o campo que (ainda) poderia ser designado como ‘escultura’. Frente a uma imensa multiplicidade de propostas, Krauss apresentava uma nova definição, e contenção, do eixo de ação da escultura.

Num panorama absolutamente determinado pelos deslizamentos entre categorias artísticas, foi assim uma lógica de construção que conduziu muitas das vias que se consolidaram na escultura e que chegaram a justapô-la, em muitos casos, à própria arquitetura.

Um dos exemplos mais evidentes desse tipo de experimentação é o trabalho produzido ao longo dos anos 1970 pelo norte-americano Gordon Matta-Clark, um artista que, testando o seu conceito de ‘anarquitetura’, operou escultoricamente sobre estruturas arquitetônicas existentes, como se de ready-mades se tratassem.

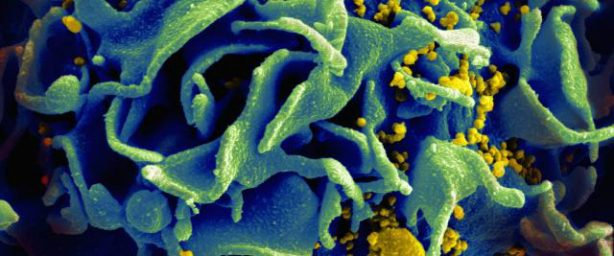

- A partir da década de 1970, surgiram diversos artistas, como o italiano Mario Merz, que apostaram na exploração de um intervalo entre escultura e arquitetura, produzindo obras ambíguas, como o iglu da imagem. (foto: Mario Merz (1994)/ divulgação)

E tomando a arquitetura como referência, nessa mesma década surgiram diversos outros artistas que apostaram na exploração de um intervalo entre escultura e arquitetura, produzindo obras imensamente ambíguas que, pelo menos à primeira vista, poderiam realmente passar por arquitetura, não fosse a sua isenção funcional – tal como nos mostram as construções das também norte-americanas Mary Miss ou Alice Aycock, assim como as do italiano Mario Merz.

Tratava-se de propostas que, para além de assumirem uma escala humana, recorriam a formas, materiais e métodos relacionados com a construção arquitetônica, ao mesmo tempo que associavam uma noção de abrigo, de proteção ou até mesmo de habitação – constituindo-se, deste modo, como metáforas da própria arquitetura.

Perante trabalhos dessa natureza, é particularmente irônico notar que, se em 1948, no livro Saber ver arquitetura, o arquiteto e historiador italiano Bruno Zevi distinguia claramente escultura e arquitetura – defendendo que a escultura atuava a três dimensões, mas deixava o homem no seu exterior, enquanto a arquitetura funcionava como uma grande escultura na qual o homem podia entrar –, na década de 1970, de acordo com a sua formulação, a escultura transformara-se, literalmente, em arquitetura.

Nas últimas duas décadas do século 20, a relação entre escultura e arquitetura continuou a desdobrar-se, tendo sido exploradas diferentes vertentes que acrescentaram novas coordenadas à noção de escultura. De fato, é precisamente por meio de um diálogo com a arquitetura que artistas como o dinamarquês Per Kirkeby, o português Pedro Cabrita Reis, a espanhola Cristina Iglesias e os cubanos Los Carpinteros têm desde então vindo a afirmar os seus percursos, baseando-se na exploração de uma linguagem construtiva que se constitui como um exercício de problematização e revisitação formal e que, por vezes, estabelece uma aparente indistinção entre ambas as áreas.

- Nas últimas duas décadas do século 20, a relação entre escultura e arquitetura continuou a ser explorada: artistas como o dinamarquês Per Kirkeby usaram a linguagem construtiva para problematizar sua arte. (foto: Per Kirkeby/ Centro de Arte e Natureza/ Espanha)

Nessa linhagem surgiram propostas que, apesar de se inscrever na escultura, não só remetem à arquitetura, como são apresentadas enquanto formas dotadas de uma função – uma abordagem que ganhou particular consistência no contexto das intervenções no espaço público, com artistas como a norte-americana Andrea Blum, que desenvolveu um conceito de ‘escultura habitável’, ou o iraniano Siah Armajani, que projetou diversas estruturas de escala arquitetônica, intituladas Reading rooms (Salas de leitura), e que fomentam uma dinâmica social.

Como nos revelam todas essas possibilidades, podemos reconhecer que a adoção de alguns dos métodos operativos da arquitetura contribuiu para a afirmação de um modelo construtivo de escultura que vem sendo amplamente problematizado. É assim possível verificar, na escultura produzida ao longo do século 20, que a exploração de um léxico tectônico se definiu como uma continuidade – continuidade esta que persiste na arte contemporânea, mantendo, nesse sentido, a escultura em construção.

Margarida Brito Alves é professora do Departamento de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa e autora de O espaço na criação artística do século 20 (Edições Colibri, 2012).