Com o mundo em atraso para frear as mudanças no clima, COP 28 discute fundo para países em desenvolvimento e metas mais ambiciosas para redução das emissões de gases de efeito estufa

Com o mundo em atraso para frear as mudanças no clima, COP 28 discute fundo para países em desenvolvimento e metas mais ambiciosas para redução das emissões de gases de efeito estufa

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO/ PAULA GIOLITO

No dia em que a cientista política e ecologista Maureen Santos conversou com a revista Ciência Hoje, a sensação térmica no Rio de Janeiro, cidade onde a pesquisadora vive, era de 52,4 oC. As altas temperaturas expõem a dimensão de uma crise que já é real. Segundo a professora de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e coordenadora da Plataforma Socioambiental do BRICS Policy Center e do Núcleo de Políticas e Alternativas da ONG FASE, as metrópoles se transformaram em verdadeiras ilhas de calor, com menos áreas verdes e sem políticas públicas que deem conta da magnitude do problema.

Essa crise climática, que alguns pesquisadores já chamam de ‘ponto de ebulição’, volta a ser discutida na 28ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 28), em Dubai, a partir do dia 30 de novembro. O encontro cria expectativas, não por milagres, ressalva Santos, mas por acertos importantes ainda pendentes e esperados, como a definição do fundo de perdas e danos a países menos desenvolvidos e a possibilidade de anúncios de metas mais ambiciosas para redução das emissões de gases de efeito estufa. “Será preciso fazer mais. E não pode ser com soluções que olhem de cima para baixo, como se o Sul global pudesse oferecer todas as respostas”, afirma. Em paralelo, corre um debate essencial sobre justiça socioambiental. “Existe um eixo de desigualdade na questão ambiental no qual há uma população que tem acesso a um ambiente ecologicamente equilibrado, e outra que não tem. E essa escolha é política”, diz Santos, que discute amplamente o tema na entrevista a seguir.

CIÊNCIA HOJE: O que a onda de calor que assolou o Brasil nos últimos dias e a frequência com que fenômenos assim têm ocorrido dizem sobre o momento climático que vivemos?

MAUREEN SANTOS: Quando comecei a trabalhar com esse tema, lá em 2008, falávamos muito de futuro. O ano de 2030 parecia distante. Mas os fenômenos já estão acontecendo, e com eventos distintos e extremos. Não há mais dúvidas nem desculpas, nem pelo lado da política, nem da própria população. A crise climática não está sendo levada a sério. E os governos já não estão minimamente preparados para os eventos que se repetem todos os anos, imagine para esses que ocorrem agora com mais frequência e de forma difícil de prevenir. Temos uma infraestrutura urbana que privilegia a concentração nas grandes metrópoles, aliada a uma especulação imobiliária gritante e à falta de espaços verdes. Junte a isso o asfalto, o trânsito pesado, bairros cada vez mais adensados, tudo isso acumula muito mais calor. E faltam, ainda, políticas urbanas capazes de enfrentar essas questões.

CH: Como grandes cúpulas de Estado, como a COP 28, podem ajudar a chamar atenção para a emergência climática e alcançar medidas concretas?

MS: Estamos em um momento de implementação do Acordo de Paris de 2015, oito anos após a assinatura e dois anos após a aprovação do Livro de Regras pelos países. É um acordo que deveria ter começado a ser implementado em 2020, mas que sofreu grande atraso por conta da pandemia, e também porque não havia muito consenso sobre as regras. Isso só apareceu depois [na COP 26] em Glasgow, em 2021. Há um debate crucial nessa discussão que é o financiamento do Fundo de Perdas e Danos (que saiu da COP do ano passado e poderia impulsionar o financiamento a países menos desenvolvidos, mais afetados pelas consequências das mudanças climáticas). Ainda não foi resolvido de onde sairão os US$ 100 bilhões anuais anunciados na decisão da COP 21 de Paris para o financiamento climático, inicialmente multilateral, mas que depois assumiu caráter voluntário.

Há também a questão das metas de redução de emissões. Haverá uma revisão a partir do primeiro Global Stocktake, balanço da ONU [Organização das Nações Unidas] que avalia o progresso dos países em relação às metas voluntárias estabelecidas no Acordo de Paris, mas estas não são condizentes com o objetivo de limitar o aumento global de temperatura em até 2 ºC, com esforços para limitar em 1,5 ºC (meta estabelecida no Acordo de Paris). A distância entre o que está sendo entregue e o que deveriam entregar de acordo com a meta de limite da temperatura ainda é grande. Ninguém espera milagres, mas seria ótimo sair do encontro com uma estrutura definida sobre o alcance financeiro do Fundo de Perdas e Danos e quem vai doar para ele. Outra expectativa é que os países realmente se comprometam a fazer uma revisão ambiciosa de suas metas [NDCs, na sigla em inglês para Contribuições Nacionalmente Determinadas] para redução das emissões de gases de efeito estufa, com base no que sair no Global Stocktake. Será preciso fazer mais. E não pode ser com soluções que olhem de cima para baixo, como se o Sul global pudesse oferecer todas as respostas.

Outra expectativa é que os países realmente se comprometam a fazer uma revisão ambiciosa das metas para redução das emissões de gases de efeito estufa. Será preciso fazer mais. E não pode ser com soluções que olhem de cima para baixo, como se o Sul global pudesse oferecer todas as respostas

CH: Como vê a distribuição de responsabilidades entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento nesse sentido?

MS: É desigual. Os países em desenvolvimento são duplamente culpabilizados. No caso de países que têm floresta, com o desmatamento, os olhares dos países desenvolvidos se voltam para eles, como se os países em desenvolvimento tivessem obrigação de fornecer as soluções sozinhos, ao mesmo tempo em que grande parte desse desmatamento é para alimentar o consumo e as indústrias do Norte. O combate ao desmatamento é fundamental, mas o foco deveria ser voltado para o corte de emissões fósseis, em torno de 80% das emissões, e para a co-responsabilidade.

Fora que existe um desmoronamento do sistema multilateral criado no pós-guerra com a ONU, e vivemos uma disputa entre países. A China está no lugar de maior emissora, mas ainda é país em desenvolvimento, embora não se possa ignorar sua responsabilidade atual de emissões. Os Estados Unidos se colocam como líderes do mundo, mas não se comprometem com suas responsabilidades históricas e atuais de emissões. Desde que passaram a reunião de presidentes e chefes de Estado para os dois primeiros dias da conferência, há um fenômeno de proliferação de acordos bilaterais e declarações internacionais, alguns com metas – como foi o do corte em um terço da liberação de metano na atmosfera até 2030, firmado por um grupo de países na COP 26 –, mas são iniciativas por fora da convenção do clima. O resultado são novos marcos não globais, de forma bilateral ou plurilateral, mas sem uma governança internacional que fiscalize se aquilo está sendo de fato implementado. Considerando uma convenção de 196 países, e que se trata de um problema global, é necessário fortalecer o espaço multilateral para que todos contribuam, e que alguns contribuam mais que outros.

CH: Como o Brasil chega à COP e que impacto pode ter em avanços no encontro?

MS: O governo Lula, no passado, foi feliz nesse espaço, sempre teve algo para oferecer, inclusive liderança nos processos, junto com a formação do BASIC [Brasil, Argentina, África do Sul, Índia e China] e também com o Fundo Amazônia. Agora o país chega com bons resultados em redução do desmatamento na Amazônia, onde a redução anual foi de 59% a partir dos números que o Inpe [Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais] divulgou recentemente. Ninguém esperava que fosse sair um resultado tão positivo. Houve o combate aos garimpos ilegais e a atenção ao povo ianomâmi que marcou o início do governo. Mas o país também chega [à COP] com alguns telhados de vidro, como a discussão do petróleo na foz do Amazonas e o aumento de 83% no desmatamento no Cerrado. E ainda com gargalos importantes do ponto de vista dos eventos extremos, porque, ainda que seja um problema muito ligado aos governos estaduais, não existe uma política federal efetiva para lidar com isso. Há todo um debate ainda sobre a adaptação [aos eventos climáticos extremos], que tem se tornado tão importante quanto a mitigação, e se espera que o Brasil entre mais nessas negociações, tanto no tema de adaptação quanto de agricultura.

Houve o combate aos garimpos ilegais e a atenção ao povo ianomâmi. Mas o país também chega [à COP] com alguns telhados de vidro, como a discussão do petróleo na foz do Amazonas

CH: O desmatamento é a principal ameaça ambiental no Brasil? Ao mesmo tempo em que saíam os números de queda, se divulgavam imagens de fumaça em Manaus.

MS: Queimada na Amazônia é criminosa e ponto. Por mais que tenhamos um processo de seca, as queimadas estão acontecendo por ações criminosas. Então falta governo e sobram setores que seguem espalhando o caos. A queda recente do desmatamento se deu por outras políticas que estão voltando a funcionar. E as políticas não podem se esquecer do social. Melhorar a situação financeira da população ajuda a reduzir pobreza e fome e impacta em parte da desigualdade, porque se geram melhores oportunidades para as pessoas poderem trabalhar. Muita gente que trabalha no garimpo ou em ações de desmatamento e grilagem, por exemplo, em péssimas condições de vida, não está ali porque quer. É preciso olhar para essa classe trabalhadora e indicar onde ela será absorvida para que não volte à ilegalidade. A questão climática é também uma questão socioambiental.

Passando a projetos de diversificação energética, existe hoje um fortalecimento de fontes alternativas renováveis, mas que acabam repetindo o mesmo modelo de desenvolvimento das hidrelétricas, em relação a como tratam a população no entorno. É gravíssimo o que está acontecendo com a implantação das eólicas em Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, com conflitos sociais. A crise climática não está dissociada da questão social.

É gravíssimo o que está acontecendo com a implantação das eólicas em Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, com conflitos sociais. A crise climática não está dissociada da questão social

CH: Como o Brasil reconhece o impacto das mudanças climáticas nas populações mais vulneráveis e marginalizadas e por que essa discussão é tão importante?

MS: Existe um elemento central na discussão sobre justiça climática que é a desigualdade. Ela diz que existe, na questão ambiental, um eixo de desigualdade no qual há uma população que tem acesso a um ambiente ecologicamente equilibrado e outra que não tem. E essa escolha de quem define quem tem e quem não tem é política. Ela determina, por exemplo, por que se cria uma estação de tratamento de esgoto em Gramacho e não no Leblon. E, ao se colocarem empreendimentos com mal cheiro ou poluentes em bairros de periferia ou favela, há uma escolha de que podem, então, ficar perto de pessoas pobres e negras. A justiça climática traz essa dimensão de que as escolhas por soluções não deveriam recair sobre os grupos sociais que já estão em situação de desigualdade ou vulnerabilidade. Elas devem ser pensadas para fortalecer e ampliar a capacidade de essas populações saírem dessa vulnerabilidade. Porque elas já são as principais impactadas.

O mesmo vale para o peso das soluções. Quando olhamos para projetos como o do mercado de carbono, por exemplo, que vem acontecendo em comunidades indígenas e tradicionais, às vezes essas comunidades têm um ônus de criminalização, por colocar fogo na roça para replantio, por exemplo. “Ah, mas no contrato não podia colocar fogo”. Então, além de essas populações fazerem o bem comum e protegerem a floresta, elas vão ser criminalizadas por causa de um contrato privado de uma empresa que compra crédito dessa população, em vez daquela empresa fazer o dever de casa. É injusto. É preciso respeitar com políticas quem sempre teve esse cuidado ambiental e não tem responsabilidade nenhuma sobre o problema. Além disso, se houver impacto, tem que haver reparação. Até porque já existe uma dívida histórica com essas populações. Demarcação de terra indígena é obrigação, é dívida. E essas populações merecem políticas que valorizem e melhorem a qualidade de renda, a geração de conhecimento e a proteção dos conhecimentos tradicionais, que correlacionem a manutenção de seus modos de vida com acesso básico a saúde e saneamento ambiental. Isso é dever, obrigação.

CH: Como o conceito de soberania alimentar entra nesse debate? Ele tem aparecido cada vez mais associado às mudanças climáticas.

MS: A soberania alimentar vai além do direito que as populações têm a uma alimentação segura, regular e sustentável no tempo. É diferente da segurança alimentar, que não toca na alimentação saudável, não separa o que é transgênico, agrotóxico. Mas a soberania alimentar sim, porque ela diz que o pequeno produtor deve ter soberania para escolher o que produzir. Valoriza a diversidade, a produção local. E isso engloba uma série de outros temas: o transporte, os pequenos circuitos de comércio, o abastecimento, a valorização das feiras locais, o favorecimento de produtos da região. E qual é a relação com a mudança climática? Ela tem um impacto direto na produção. Se existe hoje um aquecimento maior em algumas áreas, será necessário muito mais água e irrigação. E aí há um impacto de estresse hídrico muito maior do que já acontece em outras áreas, como o Cerrado. Fazer altos níveis de fruticultura e vinicultura em áreas muito quentes demanda uma quantidade absurda de água e agrotóxico também. Isso porque não se respeitam as condições climáticas daquela região, em vez de favorecer outro tipo de fruticultura muito mais adequado àquele local.

Pensando em soluções, a agroecologia é uma forma não só de produzir, mas um movimento que traz outros processos econômicos e políticos. Aborda racismo estrutural, feminismo, políticas econômicas ligadas à economia solidária, ao bem-viver. Ao mesmo tempo, atenta para a questão ambiental climática, porque a agroecologia respeita o uso da água, a diversidade local de sementes, a agrofloresta, as abelhas, nossas polinizadoras. Favorecer esse tipo de produção é fundamental para estarmos conectados com uma ideia de soberania alimentar frente a uma crise do clima. Já foi mais do que provado que, em áreas de agroecologia, o impacto de um evento extremo é menor do que em áreas de monocultivo, por exemplo. Isso é muito positivo, mas leva tempo, e mais uma vez são necessárias novas políticas públicas. Algumas voltaram com o PNAE [Programa Nacional de Alimentação Escolar], mas os pequenos agricultores ainda estão com dificuldades para acessar. De todo modo, há um espaço mais favorável para que políticas desse tipo possam continuar existindo diante do poder dos grandes conglomerados.

A agroecologia é uma forma não só de produzir, mas um movimento que traz outros processos econômicos e políticos. Aborda racismo estrutural, feminismo, políticas econômicas ligadas à economia solidária, ao bem-viver

CH: O tema é latente entre movimentos sociais, políticos, mercado. Mas como envolver a sociedade como um todo na cobrança por medidas mais efetivas contra as mudanças climáticas?

MS: As narrativas precisam estar no dia a dia do trabalhador, do morador da favela, precisam dialogar com diferentes realidades, para que não seja só um debate lá da seca na Amazônia ou da chuva no Sul do Brasil. A última onda de calor é grave e está aqui porque há pessoas que definiram que essa deveria ser a política, sem se importar com as consequências dela durante 100, 150 anos. A imprensa tem também papel fundamental, ao traduzir as narrativas e mostrar o que está acontecendo, sem fake news, sem utilitarismos. E a educação ambiental é essencial para as novas gerações. Tivemos alguns períodos, nos anos 1990, em que ela foi muito forte. Houve a ECO 92, que demandou uma qualidade maior do debate. Mas, obviamente, se falarmos com uma pessoa que sequer tem saneamento básico em casa, nem coleta de lixo na rua, como dizer ainda que ela é responsável? Ela precisa ser atendida. Os movimentos de juventude também são essenciais nisso, com sua energia, interesse e inovação, para fazer pressão política. O setor privado tem criado iniciativas – como mais recentemente o Race to Zero –, mas focadas em emissões líquidas zero; e ainda é tudo voluntário, as empresas não se comprometem ao ponto de criarem regras a que sejam submetidas do ponto de vista vinculante internacional. Para isso, os Estados precisam agir e criar regras.

CH: Estudos indicam que é nossa última chance para combater os efeitos da mudança climática antes que sejam irreversíveis. O que acontece se a perdermos?

MS: Perdemos as últimas chances. Já estamos devendo. É mais grave. As últimas chances foram dadas antes de 2020. Agora estamos em uma situação em que os fenômenos já estão acontecendo. E, como estamos com saldo devedor, temos que correr para pagar. E pensar de forma inovadora em como fazer isso. E aí não entram só recursos financeiros, são necessárias políticas estruturais. Legislação. Mexer no próprio judiciário. No tema dos refugiados climáticos, por exemplo, não há jurisprudência sobre isso. E o judiciário precisa ser mais ágil. Se, em casos de crimes ambientais graves, o processo é lento, como mostra a necessidade de agilizar os processos de indenização pelos desastres de Brumadinho e Mariana [onde houve o rompimento de barragens de rejeitos de minérios] ou avaliar a questão da Braskem em Maceió [onde a mineração provocou afundamento de bairros], como buscar maneiras mais rápidas de atender a população atingida por eventos extremos?

Perdemos as últimas chances. Já estamos devendo. É mais grave. As últimas chances foram dadas antes de 2020. Agora estamos em uma situação em que os fenômenos já estão acontecendo. E, como estamos com saldo devedor, temos que correr para pagar

Quem forneceu grande parte da alimentação de emergência para as populações que sofreram [com as chuvas] no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina foram os movimentos sociais, como a cozinha solidária do MTST [Movimento dos Trabalhadores Sem Teto], o MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra] e camponeses do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA). O governo pode aprender saídas com os movimentos sociais. A cozinha solidária é um exemplo de política pública, recentemente tivemos um PL aprovado sobre isso. Estados e municípios precisam atrelar políticas públicas ao debate climático, prever abastecimento. Há muito por fazer e é necessário agir. Porque, se ficarmos só no discurso, os problemas serão jogados para frente, e as consequências serão cada vez mais graves. A COP, mais uma vez, pode ajudar a jogar luz sobre o tema e correr atrás de tamanho prejuízo. Já estamos atrasados.

O uso de jogos de origem africana nas aulas pode ajudar a estabelecer um vínculo entre os alunos e a cultura e ciência desenvolvidas ou provenientes da África. Podem ser trabalhadas noções de geometria, aritmética e probabilidade, entre muitas outras

Relatos em primeira pessoa de mulheres negras que viveram a experiência traumática do tráfico transatlântico foram registrados em testamentos no século 19 e constituem um gênero literário já consolidado em outros países, que começa a ganhar espaço no Brasil.

Fortalecer a imagem positiva de um país no exterior por meio do investimento no cinema, na música e em outras manifestações culturais pode colocá-lo em uma posição de destaque no cenário mundial e favorecer sua atuação na política internacional

Tratamento inovador, baseado no sistema de edição do genoma CRISPR-Cas9, demonstrou ser seguro para uso em pacientes e pode ser aprovado nos EUA até dezembro. O chamado Exa-cel será o primeiro medicamento a tratar uma doença genética com essa técnica

Sociedade de Paleontologia de Vertebrados (Estados Unidos), principal organização que agrega pesquisadores, técnicos, artistas e demais interessados na área, acaba de realizar sua 83a reunião anual, com muitas homenagens e novidades da pesquisa paleontológica

Discussão sobre transferência dos terrenos de marinha a estados, municípios e particulares acende alerta entre ambientalistas, que apontam ameaça à preservação de ecossistemas cruciais para um mundo em emergência climática

Para psicóloga integrante da Câmara de Políticas Raciais e da Comissão de Heteroidentificação da UFRJ, Luciene Lacerda, episódios que colocaram em xeque a atuação das bancas fortalecem a certeza do quanto as políticas afirmativas para a população negra são necessárias

Pesquisador da Fiocruz e da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Julio Croda diz que, para combater as epidemias recorrentes no país, é preciso adotar rapidamente as novas tecnologias de controle do Aedes aegypti e explica a importância do início da vacinação no SUS

Para o historiador Carlos Fico, da UFRJ, o golpe de 1964, ocorrido há 60 anos, deve ser mais estudado, assim como a colaboração de civis com a ditadura e o eterno fantasma da interferência das Forças Armadas na democracia, que voltou a assombrar o país nos atos de 8/1

Diretora da Anistia Internacional Brasil (AIB), Jurema Werneck destaca que preservar as vidas e a dignidade de todas as pessoas ainda é um grande desafio, apesar dos avanços obtidos com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 1948

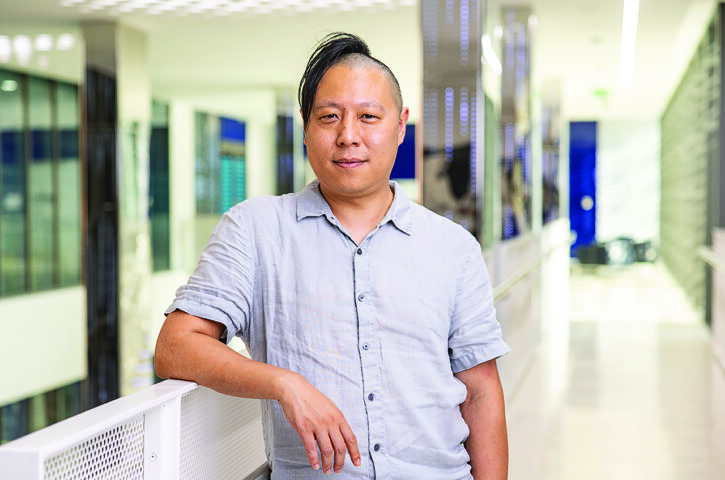

Um dos principais nomes da IA generativa, o cientista da computação Hao Li vislumbra um futuro em que a tecnologia será capaz de criar humanos digitais, reconstituir o passado e construir metrópoles em tempo real. Mas ele reconhece dilemas éticos: ‘O importante é as pessoas saberem o que é possível’

O pediatra infectologista Renato Kfouri destaca política vacinal brasileira como referência em saúde pública, mas alerta que, para seguir avançando, é preciso melhorar a comunicação com o público, a logística de postos de saúde e a capacitação de profissionais

Para Daniel Cara, professor e pesquisador da USP, reforma é descontextualizada do universo escolar e das realidades das redes públicas, busca ‘desprofissionalizar’ docentes, impõe uma educação desprovida de ciência e não proporciona o direito de escolha aos estudantes, alardeado pelos defensores do NEM

Cofundador da recém-lançada Pride in Microbiology Network, Bruno Francesco Rodrigues de Oliveira afirma que a comunidade é negligenciada nas áreas de exatas e ciências da natureza e espera que a nova rede ofereça apoio para essas pessoas enfrentarem os desafios cotidianos na academia

| Cookie | Duração | Descrição |

|---|---|---|

| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |

| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |

| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |

| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |

| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |

| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |