Branquitude é o termo utilizado para denominar as construções das identidades raciais brancas em sociedades nas quais a categoria raça e o fenômeno do racismo funcionam como organizadores da estrutura social. A branquitude precisa ser pensada de modo relacional a outras identidades raciais e a partir de sua construção sócio-histórica e das relações de poder da estrutura social na qual está inserida.

Em outras palavras, é preciso pensar que os grupos e sujeitos considerados brancos em determinados locais não necessariamente o são em outros contextos. Entre os estudiosos críticos da branquitude, é unanimidade que essa identidade se construiu a partir da ideia fictícia de superioridade produzida durante o processo de colonização das Américas e, posteriormente, pelo conceito de raça forjado pela pseudociência do fim do século 19.

Enquanto categoria sociológica, a raça funciona como um marcador de divisão e distinção entre os sujeitos brancos, negros e indígenas. No Brasil, os indivíduos, querendo ou não, são classificados racialmente ao nascerem. Àqueles classificados socialmente como brancos recaem atributos e significados positivos ligados à identidade racial a que pertencem, tais como inteligência, beleza, educação, progresso, moralidade etc. Esse traço de fantasia de superioridade contido na construção social da branquitude produz significados, e os sujeitos se apropriam deles, os singularizam, atuam sobre eles e, de algum modo, os reproduzem.

Desta forma, os conteúdos racistas de nossa linguagem também são apropriados pelos sujeitos, em meio a essa fantasia de superioridade racial. A concepção estética e subjetiva construída diariamente acerca da branquitude é, em nossa sociedade, supervalorizada em relação às identidades raciais não brancas. Isso implica na ideia de que a crença na superioridade moral, intelectual e estética – construída pelo racismo dos homens da ciência, como o botânico sueco Carl Linnaeus (1707-1778) e o antropólogo inglês Francis Galton (1822-1911) – constitua um dos traços característicos da branquitude brasileira.

A socióloga britânica Ruth Frankenberg (1957-2007) propõe que a branquitude deve ser pensada como localizações sociais estruturadas na dominação. Para a autora, os principais pontos que caracterizam essa localidade são: a branquitude é um lugar de vantagem estrutural nas sociedades estruturadas na dominação racial, ou seja, todas as sociedades colonizadas por europeus, onde a categoria raça foi criada e, portanto, utilizada para justificar a violência colonial, são estruturadas por esta dominação; a branquitude é um “ponto de vista”, um lugar a partir do qual nos vemos e vemos os outros e as ordens nacionais e globais, ou seja, esta localização identitária permite aos brancos um lugar de conforto para olhar ao seu entorno, pensando a si mesmo como norma e/ou padrão de humanidade a ser seguido; a branquitude é um locus de elaboração de uma gama de práticas e identidades culturais, muitas vezes, não marcadas e não denominadas, ou denominadas como nacionais ou “normativas” em vez de especificamente raciais.

Um bom exemplo para pensarmos essa última colocação é como a história da Europa aparece nos currículos escolares sempre pensada como história geral, assim como suas guerras são lidas como mundiais. Como lugar de privilégio, a branquitude não é absoluta, mas atravessada por uma gama de outros eixos de privilégio ou subordinação relativos; estes não apagam nem tornam irrelevante o privilégio racial, mas o modulam ou modificam.

Apesar de a branquitude ser pensada como uma posição de privilégios simbólicos e materiais, é preciso entender como isso funciona interseccionalmente em cada sociedade. A branquitude é produto da história, e é uma categoria relacional – isto é, não existiria não fosse a construída “comparação” com outras ideias de raça. Como outras localizações raciais, não tem significado intrínseco, mas apenas significados socialmente construídos.

Nessas condições, os significados da branquitude têm camadas complexas e variam entre os locais. Além disso, seus significados podem parecer simultaneamente maleáveis e inflexíveis. Isso significa que, dentro do Brasil, a branquitude tem características diferentes em regiões diferentes. No Sudeste, por exemplo, muitas pessoas negras de pele clara são consideradas brancas, porém, se vão para o Sul, são imediatamente consideradas negras, pois, na região, a categoria branco está ligada à questão étnica. Ou seja: para ser considerado branco no Sul do Brasil precisa ter, além do fenótipo demarcador da raça, a origem europeia.

O caráter relacional e socialmente construído da branquitude não significa, convém enfatizar, que esse e outros lugares raciais sejam irreais em seus efeitos materiais e discursivos. Na prática, dizer que a raça é uma construção social, não significa que não tenha efeitos concretos, duradouros e fixos no cotidiano das pessoas. Desta forma, apesar de raça não existir biologicamente, seus efeitos são visíveis em nossa sociedade.

Essa conceituação, apresentada por Frankenberg, em 2004, nos mostra que o cerne da identidade racial branca são os privilégios materiais e simbólicos que se obtêm nas sociedades estruturadas por dominação racial. Neste sentido, a pesquisadora e escritora estadunidense Peggy McIntosh (1934-) argumenta, em texto de 1988, que os privilégios não são percebidos pelos sujeitos que os obtêm, pois as sociedades ocidentais ainda são, em sua maioria, eurocentradas e, por isso, tendem a ser ‘monoculturais’, ou seja, a constituição de uma determinada perspectiva sobre o mundo que se baseia centralmente nos padrões culturais dos grupos dominantes, mantendo uma visão única sobre as formas de viver e ser no mundo, que não permite que os sujeitos consigam perceber sua singularidade e seu próprio fechamento.

O monoculturalismo, como toda forma de ‘sistema-único de visão’, é cego à sua própria especificidade cultural. Ele não consegue perceber a si mesmo e confunde seus particularismos com neutralidade. Tal como a psicóloga Maria Aparecida Silva Bento, conhecida como Cida Bento, denuncia em texto de 2002: “Eles reconhecem as desigualdades raciais, só que não associam essas desigualdades raciais à discriminação e isto é um dos primeiros sintomas da branquitude. Há desigualdade raciais? Há! Há uma carência negra? Há! Isso tem alguma coisa a ver com o branco? Não! É porque o negro foi escravizado, ou seja, é legado inerte de um passado no qual os brancos parecem ter estado ausentes.”

Uma das perguntas a serem feitas aqui é sobre de que forma os sujeitos brancos agem para que estes privilégios sejam perpetuados. Ou o que faz com que grande parcela da sociedade tenha esses privilégios e não os perceba? Bento argumenta que os brancos em nossa sociedade agem por um mecanismo que ela denomina ‘pactos narcísicos’, alianças inconscientes, intergrupais, caracterizadas pela ambiguidade, e, no tocante ao racismo, pela negação do problema racial, pelo silenciamento, pela interdição de negros em espaço de poder, pelo permanente esforço de exclusão moral, afetiva, econômica e política do negro, no universo social. Assim, ela escreve, a branquitude é “um lugar de privilégio racial, econômico e político, no qual a racialidade, não nomeada como tal, carregada de valores, de experiências, de identificações afetivas, acaba por definir a sociedade”.

Os privilégios, tanto simbólicos como materiais, operam, portanto, no sentido de criar vantagens às pessoas do grupo racial branco, possibilitando maior acesso a direitos, mesmo os mais básicos, bem como uma maior facilidade de ascensão social. Desse modo, vale caracterizar que a branquitude é uma posição em que sujeitos que a ocupam foram sistematicamente privilegiados no que diz respeito ao acesso a recursos materiais e simbólicos, gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo imperialismo, e que se mantêm e são preservados na contemporaneidade. Como exemplo disso, podemos citar o famoso artigo de 1988, de McIntosh, onde ela elenca, a partir de sua experiência como mulher branca, privilégios da branquitude no dia a dia:

Apontar esses privilégios é fundamental para alcançarmos uma sociedade mais justa e igualitária. E, para uma real transformação no tecido social, é preciso que sujeitos brancos sejam precursores de mudanças em seus micros e macros lugares de poder e atuação. Contudo, para que haja uma mudança estrutural, é preciso que a branquitude como lugar de normatividade e poder se transforme, e o racismo não seja o pilar de sua sustentação. Para isso, é preciso alterar as relações socioeconômicas, os padrões culturais e as formas de produzir e reproduzir a história brasileira. Assim, as políticas públicas voltadas para a igualdade racial, como as cotas, o reconhecimento da história, do espaço e a ação dos atores políticos negros e indígenas, são essenciais para que os brancos consigam se deslocar da posição de norma e hegemonia cultural.

Lia Vainer Schucman

Departamento de Psicologia

Universidade Federal de Santa Catarina

A proteção dos ecossistemas costeiros é essencial para reduzir as emissões de carbono na atmosfera. Preservar essas áreas poderia ser muito mais lucrativo para donos de terra e para países em desenvolvimento, como o Brasil, do que explorá-las economicamente.

A relatividade geral – teoria da gravitação apresentada ao mundo há cerca de 100 anos por Albert Einstein – tem tido protagonismo surpreendente – e merecido – nos temas contemplados pelo Nobel de Física. Este ano, o prêmio foi para buracos negros.

Quando escutamos o termo ‘saneamento básico’, pensamos em água tratada, rede de esgotos e coleta de lixo... Mas esses serviços são muito mais do que isso. São reconhecidos, pela Organização das Nações Unidas, como direitos humanos.

Muitos filmes retratam viagens para o passado ou para o futuro, fenômeno que, embora gere reflexões sobre suas consequências, não é descartado pela teoria da relatividade de Einstein, a principal ferramenta da física para o estudo do universo.

Doença causada pelo parasita Toxoplasma gondii atinge milhões de brasileiros, com consequências graves para a saúde pública. Pesquisadores estão propondo alternativas de tratamento para acelerar o processo de descoberta de novos medicamentos e assim beneficiar os pacientes.

A exploração do espaço voltou a ganhar momento, com a entrada em cena não só de novas agências espaciais, mas também de empresas que exploram comercialmente essa atividade. A tensão ideológica que marcou esse campo foi substituída pela cooperação

O mercado de sementes modificadas e dependentes de pesticidas tóxicos à saúde e ao ambiente está cada vez mais concentrado em algumas poucas megaempresas. É essencial visibilizar as formas de produção por trás do que comemos para alcançar alternativas saudáveis e justas

Há 50 anos, o lançamento do satélite Landsat-1 transformou nosso olhar sobre a superfície terrestre. Hoje, as técnicas de machine learning e deep learning promovem uma nova revolução, desta vez na “visão” dos computadores e no sensoriamento remoto do planeta

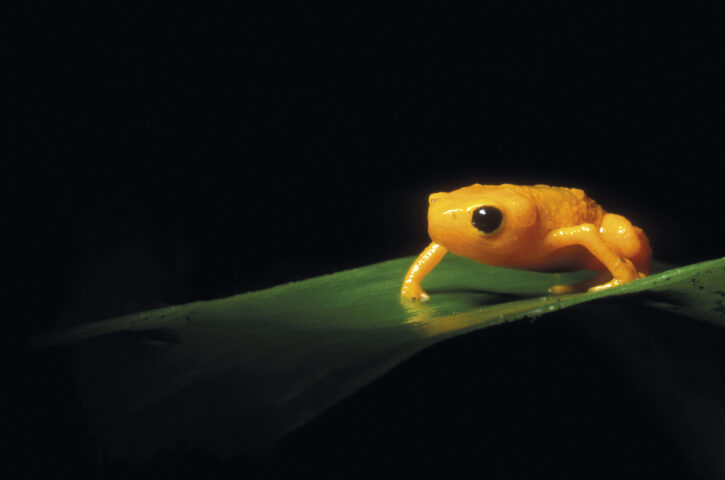

Nas matas brasileiras, a biodiversidade é exuberante. Plantas gigantescas e animais imponentes. Mas os mistérios podem se esconder nos detalhes. Esse é o caso de um sapinho ‘surdo’ e ‘brilhante’, cuja anatomia miniaturizada segue intrigando os biólogos

Comunidades indígenas pré-coloniais já praticavam formas de urbanismo. Hoje, as mídias sociais são aliados na busca por uma representação mais justa dessas populações, que, com frequência e de forma errônea, são consideradas desconectadas de suas tradições, culturas e terras.

Alunos buscam tema sobre sustentabilidade para uma feira de ciências da escola. Um especialista sugere o seguinte: células solares, que geram energia elétrica a partir da luz – e não poluem o meio ambiente. Hoje, essa tecnologia está amplamente presente em nosso cotidiano

O chamado ‘problema da medição’ na mecânica quântica tem ajudado especialistas a responder a perguntas profundas, quase filosóficas, como: ‘os resultados experimentais são realmente objetivos?’ e ‘há uma fronteira real entre os mundos macro e microscópico?’

O arsênio ganhou fama por ser o veneno usado pela nobreza para matar inimigos, parentes ou amantes. Mas há uma face realmente nobre – e pouco revelada – desse elemento químico: é um fármaco usado ao longo da história para tratar várias doenças

| Cookie | Duração | Descrição |

|---|---|---|

| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |

| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |

| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |

| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |

| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |

| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |

Maria Helena Franca

Racismo preconceito xenofobia nao fazem parte de meu ser…

Guilherme

Artigo muito importante e bem informativo! Estruturalmente a nossa sociedade sempre se renova na forma de difundir ideais racistas, o blackfishing é um deles. É muito necessário combater essas investidas com ciência e conscientização.

gisela simone amorim

muito esclarecedor e inforativo